離婚が成立し、母親であるあなたが子どもと暮らし、世話をすることになりました。養育費については元夫と話し合い、毎月5万円ずつ銀行振り込みで受け取ることで合意しました。ところが、

離婚して数か月後、養育費の振り込みが途絶えてしまった…。何カ月待っても一向に振り込まれません。貯金は底を突き、生活はいよいよ苦しくなってきました。

さて、このような時、一体どうすれば良いのでしょうか?

実際、離婚した夫婦のうち養育費の支払いがきちんと行われているのはたったの2割程度です。離婚時に養育費の支払いを約束しても、後になって支払わなくなるケースがとても多いのです。

子育てをしている側にとって、元配偶者から振り込まれる養育費は生活の支えとなる大切な要素です。突然支払われなくなったのでは予定が崩れ、生活は苦しくなってしまうでしょう。ここでは、元夫が養育費を支払わなくなったときの対処法について段階的にお話させていただきます。

養育費の家事調停申立

養育費について何も取り決めをしないまま離婚をしても、子供が自立するまではいつでも相手に請求したり、未来に対しての支払条件を決めることはできます。

また子供はいるが結婚はしていないという未婚の場合には、父と子の関係は認知(または養子縁組)によって戸籍に記録されますので以後は家庭裁判所への調停によって養育費の支払いを求めることができます。結婚したことがあるかどうかと親子として養育費の支払い義務があるかどうかは無関係です。

養育費を請求しない約束

離婚をする時に「今後養育費は一切請求しない」という約束をさせられたり念書を書けと言われて嫌々書くというケースもあります。実はこうした合意というのは親が子供の権利を奪うものであって法的に効力はありません。

ですから本当に養育費を請求しないと子供を育てられないという場合は養育費を請求すべきでしょう。ただ相手側はそういう合意を取り付けるくらいですから容易に養育費の支払い約束に応じるとは考えにくい部分もあります。

まずは連絡を取ってみる

さてここからは養育費の約束を取り付けているにも関わらず一回目から全く支払われない、あるいは今までは支払ってくれていたのに、ある時から支払われなくなったというところから養育費を回収するまでの具体的な方法についてお話させていただきます。

最初にすることはメールや電話、手紙など一般的な連絡方法を使って相手との接触を図ることです。LINEやTwitter、Facebookなどを活用しても良いでしょう。

連絡を取るときに注意したいのは、相手の気分を逆なでしないよう感情を抑え、言葉使いに注意すること、また単なる感情論で終わることなく滞納分の支払いの期限を明確に伝えることです。

メールや手紙なら文面は信頼を伝えつつも事務的な感じがいいでしょう。離婚した相手ならお互い感情的になりやすく、ちょっとした言葉尻が喧嘩腰に聞こえる可能性があります。相手も感情のある人間です。怒らせてしまっては養育費の滞納を煽るだけです。ここは少し我慢し、毅然としつつも柔らかい口調を心がけましょう。

それでも支払われないなら、次は「内容証明書郵便」を活用します。

内容証明書郵便で要求

内容証明書郵便とは、いつ、誰が、誰に、どのような内容の手紙を出したのかを郵便局が証明してくれるもので、法的な効力は手紙と変わらないものの、公的な証明として使うことができるものです。

内容証明郵便の書き方についてですが、まず同じ内容の手紙を3枚用意します。複製は3枚とも手書きでもいいですし、カーボンを使ってもコピー機を使っても、その複製の方法は問われません。

ともかく同じ内容の手紙が3枚あれば大丈夫です。

用紙は一般の便箋でもコピー用紙でも何でも結構です。封筒にも特別決まりはありません。

このように、使用する用紙も封筒も自由ですが、1枚あたりに書ける文字数が決められています。縦書きでも横書きでも、「1行20文字まで、1枚につき26行まで」です。

|

平成○○年○月○日 |

|

|

東京都港区○○(相手の住所) |

|

|

山田太郎(相手の名前) 殿 |

|

|

東京都渋谷区○○(自分の住所) |

|

|

田中花子(自分の名前) 印鑑 |

|

|

通知書 |

|

|

貴殿は私との協議離婚に際して、長男○○の養育費として月5万円を、大学を卒業するまで支払うことに合意しました。しかしながら、平成○○年○月以降の支払がなく○ヶ月分金○○万円が滞っております。

貴殿におかれましてもご都合がおありと思い

ます。

当方としましても話し合いを持ちたいと思

っておりますので、平成○○年○月中は貴殿

からの連絡をお待ちしております。

なお、本書面到達後も話し合う意思も見受け

られず、お支払い無き場合には、法的措置を

とる旨を予めご承知ください。 早々 |

|

ちなみに、句読点も文字数として数えられますのでご注意下さい。

文末に5センチほどの空白を設けましょう。※早々の前の部分です。

郵便局にて、そのスペースに証明分と証明印が押されます。

また、差出人の名前、住所、受取人の名前、住所は、封筒だけでなく手紙文中にも書く必要があります。

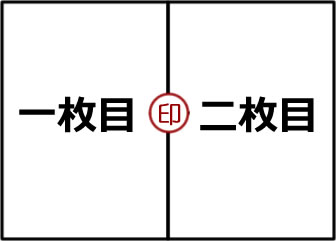

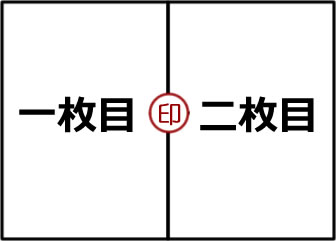

用紙が2枚以上になる場合には、手紙の上面か側面をホッチキスなどで留め、1枚目と2枚目にかかるようにして契印(三文判でよい)を押します。

手紙を3通準備したら、「内容証明郵便」として郵便局で処理してもらいます。

3枚中1枚は郵便局長印が押されて自分用の控えとして返され、もう1枚は郵便局で保管され、もう1枚が相手方に郵送されます。

内容証明郵便にかかる料金

内容証明郵便にかかる料金は、通常の郵便料金として25gまでなら80円、書留料金として420円、内容証明料金として1枚420円(2枚以上の場合には1枚につき250円追加)、配達証明料金として300円かかります。つまり、合計で少なくとも1220円かかるということです。

内容証明郵便を活用するメリットは、こちらの本気を見せてプレッシャーを与えることです。

一般的に、内容証明郵便を送りつけるという行為は宣戦布告のようなものです。これでもそちらが行動を起こさないなら、こちらは法的な手段を踏み切るつもりでいるという意思を伝えることになります。

郵便局長印が押された文書は大変仰々しいですから、内容証明郵便を受け取った側は大変驚き焦りを感じるのが普通です。

実際、内容証明郵便を送ったら養育費が振り込まれたという例は意外に多いようです。

しかし注意しなければならないこともあります。先ほど述べたように内容証明郵便を送りつけるということは相手に対しての威嚇になりますが反面、相手が養育費を振り込むつもりでいたのに、その矢先にこうした郵便物が届いたら気分を悪くさせてしまうでしょう。

気分をするだけならまだ良いかもしれませんが、それがきっかで以後振り込まれることが途絶えた…。

そうなっては辛いですのえ内容証明郵便は、本当に必要だと思えるときにのみ活用するようにしましょう。

内容証明郵便の受け取り拒否

内容証明郵便を送っても受け取り拒否をされてしまった、あるいは何も反応がないといった場合には、次の段階として履行勧告、履行命令を出します。

履行勧告、履行命令

履行勧告、履行命令とは、家庭裁判所での調停や審判で決まったことを実行しない人に対して、裁判所から「実行するように」との勧告・命令をすることです。これは一般的には電話で行われます。

履行勧告、履行命令の申出手続きの仕方はとても簡単です。

離婚裁判や離婚調停を行った家庭裁判所に直接足を運ぶか電話をかけるかし、事情を説明して履行勧告をお願いするだけです。

費用は一切かかりません。

履行勧告、履行命令の利点は、裁判所から直接電話がかかってくることで相手側により大きなプレッシャーを与えることができるという点です。

また、もしも相手が履行命令を無視し期限までに養育費を振り込まなければ、数万円の罰金が科されるため、そのことによっても相手にプレッシャーを与えることができます。

ただし、裁判所は履行命令を出して罰金を支払わせることはできても、相手側に無理やり養育費を払わせることはできないので、相手側が動じなければ何度、履行命令を申し出ても意味をなさなくなってしまうという難点があります。

こうなれば最終手段を取るしかありません。最終手段は強制執行です。

養育費と強制執行

強制執行には直接強制と間接強制の二つの方法があります。

直接強制とは、相手の財産を差し押さえて、その財産の中から養育費の取り立てを行う方法です。それに対して間接強制とは、養育費を支払おうとしない相手に対して、期日を決め、それまでに支払わなければ間接強制金を課すと警告し支払いを促す方法です。

養育費の支払いに関してはどちらの方法も使えますが、最も有効なのは直接強制です。なぜなら間接強制の場合、もしも相手の収入が足りず、支払い能力がないと判断された場合、執行の決定がされないこともあるからです。

また、間接強制を行ったにもかかわらず相手が一向に支払いをしない場合、結局は直接強制へと移行せざるを得ないためです。

以下、強制執行(直接強制)申立ての手続き方法についてお話させていただきます。

まず必要な書類は離婚調停を行った時に作成した調書などで、どういった調書を作成したかは、それぞれの離婚によって異なります。

例えば調停調書、和解調書、判決書、審判書、強制執行認諾条項付公正証書などがあり、この中のいずれかが必要です。

公正証書以外は担当した裁判所でもらうことができます。公正証書は作成した公正役場でもらうことができます。

その他、何を差し押さえるのかによって必要な書類が決まります。相手の給料を差し押さえるのであれば、以下の書類が必要になります。①債務名義②差し押さえの対象となる相手の勤務先の情報と登記簿謄本③強制執行申立書④申立書の目録部分の写しと封筒⑤請求債権目録⑥差押債権目録⑦当事者目録。

状況によっては住民票やその他の証明書類が必要になることもあります。これらの書類を用意して裁判所で債権執行の申し立てを行います。

強制執行の申立てにかかる費用は一般的に手数料として4000円、郵便切手代としておおよそ3000円です。

直接強制と差し押さえ

直接強制を申し立てる際に知っておくと良い点として、養育費のように今後も毎月支払われる必要のあるものに関しては、滞納分だけでなく今後の分も差し押さえを行うことができます。

ただし、将来分の養育費に関しては法律により貯金からは取り立てを行えず今後支払われる給料の中から差押えを行うことになっています。よって、将来分も一気に取り立てを…という訳にはいかないでしょう。

強制執行申立てのための書類を準備するのは大変ですが、申し立てさえすれば、あとは裁判所が強制執行を行ってくれます。

調停や裁判で決まったことを相手が忠実に実行せず、あなたも子供も困っているのであれば、遠慮することなく最終手段として強制執行を申し立てましょう。

お一人で進めるのは不安という場合は弁護士に依頼するのも一つの手です。

料金は依頼自体の料金以外に様々な書類を役所から取得をしてもらったりすれば高額になりますが、仮に依頼料金以上に相手方から養育費をたくさんもらえるなら、結果的にはプラス収支になるとも考えられるので状況に合わせてご検討なさってください。

櫻木神社のお守り≪野田で人気の御守や無料駐車場は?≫ 全国から参拝者が訪れる櫻木神社があります。ここではこの千葉県野田市で最も古い神社と言われている櫻木神社のお守りや参拝者や御朱印を拝受してもらいに来た方の為の無料駐車場もご案内させて…

櫻木神社のお守り≪野田で人気の御守や無料駐車場は?≫ 全国から参拝者が訪れる櫻木神社があります。ここではこの千葉県野田市で最も古い神社と言われている櫻木神社のお守りや参拝者や御朱印を拝受してもらいに来た方の為の無料駐車場もご案内させて…  金運神社・開運神社≪福井県≫ 御祭神は、建角身命・國狹槌尊・大己貴命、配祀は継体天皇で、参道から奥に入ると朱色を帯びた鳥居が見えてきます。大きな神社ではありません。勝負運に強いと言われるお守りを…

金運神社・開運神社≪福井県≫ 御祭神は、建角身命・國狹槌尊・大己貴命、配祀は継体天皇で、参道から奥に入ると朱色を帯びた鳥居が見えてきます。大きな神社ではありません。勝負運に強いと言われるお守りを…  うつ病は過眠や寝過ぎはダメ?昼まで寝てしまう… 生活リズムを一定にする事は、うつ病の改善には大切だと言っていました。実際、入院していた頃は、食事の時間も一定ですし、お薬の服用について、看護師さんが毎回お薬を病室まで持ってきて…

うつ病は過眠や寝過ぎはダメ?昼まで寝てしまう… 生活リズムを一定にする事は、うつ病の改善には大切だと言っていました。実際、入院していた頃は、食事の時間も一定ですし、お薬の服用について、看護師さんが毎回お薬を病室まで持ってきて…  食品衛生管理者の取得≪年収や難易度・学歴≫ 食品衛生管理者は食肉製品・食用油脂などを製造・加工する施設において食中毒や食品衛生法違反を起こさないよう食品衛生上の管理運営を行う仕事

食品衛生管理者の取得≪年収や難易度・学歴≫ 食品衛生管理者は食肉製品・食用油脂などを製造・加工する施設において食中毒や食品衛生法違反を起こさないよう食品衛生上の管理運営を行う仕事  貸金業務取扱主任者の仕事内容は?≪年収や給料≫ その仕事内容は、主にデスクワーク、つまり事務職です。データ処理などの仕事がメインとなります。賃金業務取扱主任者という資格は、この資格を取得して転職したり、この資格で独立開業…

貸金業務取扱主任者の仕事内容は?≪年収や給料≫ その仕事内容は、主にデスクワーク、つまり事務職です。データ処理などの仕事がメインとなります。賃金業務取扱主任者という資格は、この資格を取得して転職したり、この資格で独立開業…  凶日≪2026年≫ 不成就日や受死日・十死日とは? 仏滅とは先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口など六曜の内の一つになり、元々は空亡・虚亡と呼ばれていました。この二つを「全てが虚しい」と解釈し「物滅」と表記、そして時代と共に「仏滅」…

凶日≪2026年≫ 不成就日や受死日・十死日とは? 仏滅とは先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口など六曜の内の一つになり、元々は空亡・虚亡と呼ばれていました。この二つを「全てが虚しい」と解釈し「物滅」と表記、そして時代と共に「仏滅」…  よく当たる宝くじ売り場≪静岡≫ 関東県内でもよく当たると噂のある幸運の売り場とも言われています。3年連続の超安定。定休日等の詳細については直接売場へご確認して下さいます様お願い致します。

よく当たる宝くじ売り場≪静岡≫ 関東県内でもよく当たると噂のある幸運の売り場とも言われています。3年連続の超安定。定休日等の詳細については直接売場へご確認して下さいます様お願い致します。  河口浅間神社の遥拝所(裏山)への行き方!≪無料駐車場案内も!≫ まず下記の詳しいルートや行き方をご覧いただくと神社から母の白滝の駐車場までとなっていると思うのですが、母の白滝神社というのは河口浅間神社の末社で遥拝所よりも、更に奥に行ったところ…

河口浅間神社の遥拝所(裏山)への行き方!≪無料駐車場案内も!≫ まず下記の詳しいルートや行き方をご覧いただくと神社から母の白滝の駐車場までとなっていると思うのですが、母の白滝神社というのは河口浅間神社の末社で遥拝所よりも、更に奥に行ったところ…  目黒不動尊の御朱印の時間≪お守りやご利益など!行ってきた!≫ 不動明王を本尊とし、通称『目黒不動尊』と呼び親しまれております。江戸時代には3代将軍徳川家光の帰依により堂塔伽藍が行われ、それ以後、幕府の厚い保護を受けました。また五色不動は有名なのですが…

目黒不動尊の御朱印の時間≪お守りやご利益など!行ってきた!≫ 不動明王を本尊とし、通称『目黒不動尊』と呼び親しまれております。江戸時代には3代将軍徳川家光の帰依により堂塔伽藍が行われ、それ以後、幕府の厚い保護を受けました。また五色不動は有名なのですが…  救急救命士になるには≪仕事の給料や大学・収入や仕事内容≫ 国家試験を受けて資格を取得しますが、勤務先はほとんどの場合消防署になります。そのため、救急救命士として勤務をするためには消防官に採用されなければなりません

救急救命士になるには≪仕事の給料や大学・収入や仕事内容≫ 国家試験を受けて資格を取得しますが、勤務先はほとんどの場合消防署になります。そのため、救急救命士として勤務をするためには消防官に採用されなければなりません  広島護国神社のお守りの返納や種類≪ご利益も!≫ 本当に中国地方や広島を実感できるスポットに溢れています。世界遺産の厳島神社や原爆ドームなど。ここでは広島護国神社のご利益やお守りの返納など魅力、おみくじに至るまで様々な…

広島護国神社のお守りの返納や種類≪ご利益も!≫ 本当に中国地方や広島を実感できるスポットに溢れています。世界遺産の厳島神社や原爆ドームなど。ここでは広島護国神社のご利益やお守りの返納など魅力、おみくじに至るまで様々な…  電子ファイリングの資格≪合格率や難易度や問題集≫ 短大、専門学校に至るまで多岐に及ぶのが電子化ファイリング検定の大きな特徴です。この検定はHTMLでの情報やXML、PDFなど様々な形態

電子ファイリングの資格≪合格率や難易度や問題集≫ 短大、専門学校に至るまで多岐に及ぶのが電子化ファイリング検定の大きな特徴です。この検定はHTMLでの情報やXML、PDFなど様々な形態  柔道整復師になるには≪大学や年収や仕事内容≫ 、素手ひとつで治療を行い手術や薬は使用せずに、包帯、湿布、テーピングなどで施術します。例えば捻挫に関しては、酷い時には当て木を使い固定し、その箇所…

柔道整復師になるには≪大学や年収や仕事内容≫ 、素手ひとつで治療を行い手術や薬は使用せずに、包帯、湿布、テーピングなどで施術します。例えば捻挫に関しては、酷い時には当て木を使い固定し、その箇所…  飛瀧神社の御朱印や時間≪那智の滝のお守りや駐車場は?≫ 那智の滝には注連縄が張られており、滝そのものを大己貴命が現れた御神体としてお祀りしています。飛瀧神社の御朱印やもらえる時間帯、那智の滝のお守りや停めやすい駐車場の利用に…

飛瀧神社の御朱印や時間≪那智の滝のお守りや駐車場は?≫ 那智の滝には注連縄が張られており、滝そのものを大己貴命が現れた御神体としてお祀りしています。飛瀧神社の御朱印やもらえる時間帯、那智の滝のお守りや停めやすい駐車場の利用に…  子宝神社や子授かり・夫婦円満≪愛知県≫ 子宝神社や子授かりなど、度重なる洪水に悩まされていた折、旅の山伏が御弊を授けことにより洪水が収まり、稲がよく獲れるようになったという伝承があります。建速須佐之男命の子供が大年神…

子宝神社や子授かり・夫婦円満≪愛知県≫ 子宝神社や子授かりなど、度重なる洪水に悩まされていた折、旅の山伏が御弊を授けことにより洪水が収まり、稲がよく獲れるようになったという伝承があります。建速須佐之男命の子供が大年神…  伊曽乃神社の御朱印や時間≪お守りや無料駐車場も!≫ また観光スポットとしては何と言っても道後温泉です。他には松山城など是非行って頂きたいスポットもたくさんありますが、ここでは伊曽乃神社の御朱印や受付時間、お守りから無料駐車場まで一挙…

伊曽乃神社の御朱印や時間≪お守りや無料駐車場も!≫ また観光スポットとしては何と言っても道後温泉です。他には松山城など是非行って頂きたいスポットもたくさんありますが、ここでは伊曽乃神社の御朱印や受付時間、お守りから無料駐車場まで一挙…  財布は何年使う?≪風水の寿命は?≫ 春物財布は縁起がいいと母から聞いていたからです。使用期間は最初から5年ほど使用するつもりで購入しています。コロコロと財布を変えたくはないので、なるべく飽きがこない色とデザインを選んで使用…

財布は何年使う?≪風水の寿命は?≫ 春物財布は縁起がいいと母から聞いていたからです。使用期間は最初から5年ほど使用するつもりで購入しています。コロコロと財布を変えたくはないので、なるべく飽きがこない色とデザインを選んで使用…